没有什么能像一封封泛黄的家书一样,把人带回遥远的过去,即使照片也无法托起那份情愫。这家书里记录了生活的轨迹,浸入了真挚的亲情,将岁月蜡封进记忆的空间,让人二十年、三十年或更久远,都能隔空听到写信人的呼吸和情态。这家书似自家作坊经年的纯酿,只可独酌独品它的甘醇与苦涩,非其他读者能体味到那种心境。

十五岁那年,随父亲“农转非”调动,从西府的农村来到东府,吃上商品粮,虽说只有区区六百多里路程,况且连省门都未出,但是送行的亲人却泪满衣襟,有此去一别何日再见的伤感。此后,鸿雁传书、书信往来便成了离乡后与亲友叙情的方式。除非生老病死之大事才去邮局“翻电报”,写信、读信成了生活中一味不可或缺的佐料。那些年,两毛钱一枚的“上海民居”邮票,将我们一家的音讯和祖祖辈辈未曾远离的故乡衔接起来。乡邻的五谷收成、娃娃的考学和村中的婚丧嫁娶,大都能通过家人的来信悉知。

每逢过年前,尚在求学的我和妹妹自然要与故乡的发小们互寄明信片,或在书信中夹寄贺年卡,文绉绉地互祝问候、互诉思念之情。家人围坐一起品读来自老家的书信,成了一件快哉之事,充满了期待。读信中,既有为亲朋乡邻的喜事而欣慰,也难免为伤感之事低沉自语。一封封书信中,探及何日归期的问候,让家人始终对故乡有着“大本营”、“根据地”的亲切和眷恋,同时心中泛起游子在外漂泊之感。

在发小、要好的乡邻和亲戚们时令性的书信往来中,与外祖父的书信往来最为频繁。旧社会,有石匠手艺的曾外祖父常年走村串乡揽活在外,外祖父便跟随着到富汉子弟的私塾“蹭读”,四处“游学”,断断续续学了些学问。常有不识字的乡人恭敬央求外祖父帮读“外面”做事的亲人来信,或者口述请外祖父代写书信,外祖父也乐得助人。每逢来信,外祖父除过谈身体安康、作物庄稼、乡邻和睦这些平淡家常之事,就是叮嘱我父母多教育我兄妹俩、多学文化和学做好人,有时会随信寄上信手拈来诉说亲情、世事的打油诗。上高中的我受读过旧社会私塾的外祖父影响,与亲朋的书信中也常夹带“见字如面”、“顺颂大安”之类的文言字句,不屑于写“尊敬的”、“亲爱的”,用上“膝下,敬禀者”之乎者也,云云。书信中文言文用的虽说很牵强,却让外祖父很受用。

书信是艰辛生活的疗伤剂,又似乎在撕开滴血的疮口。起初几年,外祖父的身体硬朗,书信往来颇多。后面,随着中风和眼目不清,写信自然艰难多了。但是,他仍然会趴在炕头,将故乡和亲人的讯息写入家书,邮寄给我们。此时,外祖父写信已经很费力了,尽管写出的句行已经疏密不一,但字迹依旧苍劲有力,字里行间流露出对我们的牵挂和希望。读着读着,不禁唏嘘流涕。

大概是祖父离世早的缘故,或许因我是外祖父的外孙中的长孙缘故,我的童年更多的是外祖父的疼爱和教诲。有段时间,因甚是思念外祖父,我便背过父母,将积攒的五元零花钱夹入信纸间(虽然听说信中加现金会被检测出没收的)邮寄给外祖父,并央求邮局对父母保密。也许,在交通不便,也不能电话、视频问候的情况下,这是我唯一表达对外祖父思念和爱的一种方式吧!后来父母回乡省亲,信中夹钱的“秘密”被外祖父不留神给说破,成了亲戚长辈的谈资。常尽孝心的父母虽然嗔怪我如此作法应事前说一声,却也流露出对我们爷孙情深的赞许感慨。

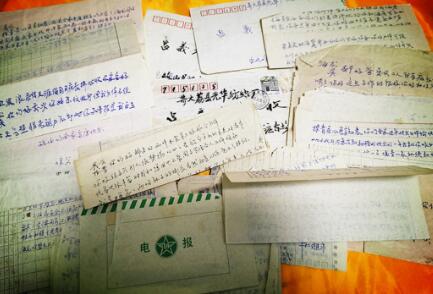

外祖父已经离开我们二十多年了。多次搬家,当年的很多书信都遗失了,好在还有数十封外祖父的亲笔来信幸免于难。虽然这些家书多谈及生活琐事、亲情嘱咐,远不及《傅雷家书》《曾国藩家书》这些出版的家书具有可读性、教育性、文学性和感召力,不具备教化和警世、醒世之功能,但是字里行间弥漫着烟火的味道,和人伦亲情的质朴,实录了父母漂泊在外、艰辛操劳的那段岁月用书信守望相助、互诉衷肠的往事,承载起两地书、父女情、祖孙情。我将外祖父遗留给我们的那一封封泛黄的家书抚平,用黄锦缎包裹好,封藏进木匣中。

多年后,拂去木匣上的浮尘,再次小心翼翼地打开这些泛黄的书信时,那份朴素的亲情跃然眼前,未读泪已潸然而下。

(作者供职于宝天分公司)