陈仓道不仅因“明修栈道,暗度陈仓”的典故广为人知,还有光彩夺目的一笔。即我国有 “石刻之祖”美誉的石鼓发现于陈仓山下,由于历代大学者韩愈、韦应物、欧阳修、苏东坡、康有为、郭沫若、马衡、唐兰等人热忱关注,以至形成一门学科:石鼓学。

我对石鼓的关注始于1996年对褒谷拓片世家的采写,因涉及拓印起始发端,有文字提及中国最早拓片便是石鼓文。读各种专著,总算对“石刻之祖”石鼓及其铭文发现的时间背景、形制内容、在文物界的地位及其所经历的充满传奇的故事有所了解。

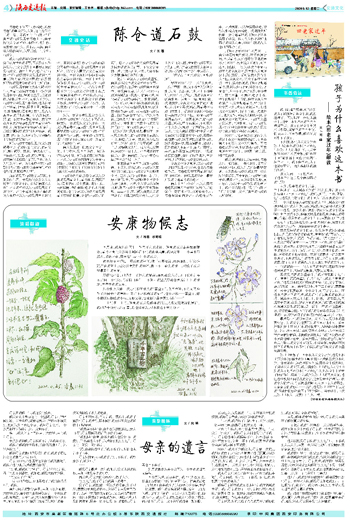

石鼓发现于唐代贞观初期(627年),西秦有农民在陈仓山下耕作时发现十个石墩,皆通高二尺,形如鼓状,显非天生之物,而系人工作为。石鼓在宝鸡发现绝非偶然,这儿位于八百里秦川西部,原尽山围,南屏秦岭,北邻塬坡,渭水横贯其间,是古人类生息的理想环境。远古先民姜、姬、赢三氏族生息繁衍于此。史传神农炎帝姜姓部落就是在西秦宝鸡起家壮大,与轩辕黄帝部落联盟融和,形成华夏民族的先祖炎黄部落。我们常自称自己为炎黄子孙,宝鸡堪称中华民族的发祥地之一。

所以石鼓在陈仓发现,注定为前朝遗物,细看鼓体还有文字,消息传开,轰动朝野。其时,正值贞观初年,百废待兴,发现石鼓,应为吉兆。石鼓在唐代即成热门话题,书家、诗人进行多方研究。诗人韦应物在《石鼓歌》中称:“刻石表功兮炜煌湟”,韩愈也称“镌功勒成告万世”。

麻烦的是因石鼓刻字无题款,不知具体年月。于是历代众多学人对诞生年代争论不休。位居“唐宋八大家” 之首的韩愈认为石鼓是周文王时代物。著有十卷本《韦江州集》的诗人韦应物认为石鼓是周宣王时代物。宋时文宗欧阳修著《石鼓跋尾》赞同韦应物说法,即石鼓是周宣王时所产。清代学人震钧著文持秦文公时物说。曾任故宫博物馆馆长马衡却持秦穆公时物说。曾任中国科学院院长郭沫若著《石鼓》,考证石鼓诞生于秦襄公八年。考古学家罗振玉作有《石鼓文考释》其中观点和与唐时韦应物、韩愈说法接近。曾在故宫任学术委员会主任的唐兰教授,推出专著《石鼓年代考》。认为其刻石年代为秦献公十一年(前374)……

从以上争论不难发现,诸多学人大家在石鼓诞生年代或持不同看法,但较为一致的是从文字为篆体上判定为周秦遗物,毫无疑问是全国发现最早的刻石文字,石鼓获“石刻之祖”的美誉当之无愧。十面鼓石先在发现年代争论不休,续又对鼓上先秦文字、内容展开研究。

唐人发现鼓上镌刻文字四字一句,且有韵律,是四言诗篇。与《诗经》风格相似。所以也采用《诗经》取名之法,以石鼓诗篇前两字为十面石鼓取名,分别为《汧沔》《霝雨》《而师》《乍原》《吾水》《车工》《田车》《銮车》《吴人》《马薦》的来历。

石鼓诗篇内容,多数学者认为赞美的是周秦故土,秦岭巍峨、周原广阔、渭水浩荡、沃土肥美、战车精良、马匹强健、渔猎丰盛、道路平坦、往返通畅等,也有学者认为诗篇内容是周秦王族田猎情景,故也称石鼓为“猎碣”。总之,石鼓诗篇内容应是周秦先民生活的诗意描写。不仅文字承前启后,有刻石开创之功,内容亦恢宏优雅,堪与《诗经》比美。

随着研究深入,石鼓愈受重视。唐时,位居高官的文豪韩愈不仅写名篇《石鼓歌》,还提出石鼓应由国家保管。于是唐宪宗元和八年(818)石鼓迁雍城孔庙(凤翔)。惜唐之后,五代割据,石鼓散落民间。北宋时期,一代名臣范仲淹主恃庆历新政时,恰司马光之父司马池任凤翔知府,便让其寻访散落石鼓。司马池知石鼓沉重,即便散落也在当地。经多方查访,竟然找回九面石鼓,仍有“乍原”鼓失踪。幸北宋有喜爱金石的向传师闻仍有一面石鼓失落,心有不甘,自费从开封到凤翔寻找,最终在一乡村屠夫家找到,惜石鼓被削半截凿为臼窝,但总算完备。其时,诗人梅尧臣专门作诗记此事:“传至我朝一鼓亡,九鼓缺剥文失行。近人偶见安碓床,云鼓作臼刳中央。心喜遗篆犹在傍,以臼易臼庸何伤。以石补空恐舂梁,神物会合居一方。”

北宋徽宗善画喜书,深知石鼓价值。不顾山川阻隔,命把石鼓运进东京开封存放,还对石鼓文字凹处填满金粉。岂料,又给石鼓带来一劫。“靖康之耻”发生,因石鼓填满金粉被金人掠到燕京。之后,金人被蒙古铁骑打败,剔去石鼓金粉抛弃在京郊废墟。冥冥之中,在元朝为御史大夫的世袭千户王檝竟然是宝鸡人,见到故土瑰宝自会力挺,出面将石鼓移至大兴孔庙,后元仁宗又将其移大都国子监,历明清两代五百多年幸无移动。

正应古训“国兴鼓安、国乱鼓迁”。

早在1931年“九一八”事变后,日寇并吞东三省,又不断西进觊觎华北,为防日寇劫掠,有识之士不断呼吁,1933年初,经过精选的故宫国宝便由北京启运南下上海、南京储放。抗战前夕,故宫文物又面临避开战乱、大批国宝再次迁徙,周秦遗物石鼓自在其中。据时任故宫博物馆馆长马衡在著作中回忆, 10面石鼓因系周秦古物,一致要求迁护,惜石鼓太重,迁运过程车载船运,不可预料之事太多,为免鼓上字迹损坏,多方设法,有高人建议采用绵性十足之的高丽纸“浸湿覆盖整个石鼓,再用棉花包裹石鼓,纸干后就会紧附石鼓,纸外再包棉被,用麻绳捆扎,如此几层外衣放进木箱之中,箱内挡用稻草塞严,箱外再包铁皮后封条。正是如此层层包裹,保证了历经战火,西渡黄河,几经辗转,石鼓也安然无恙。

故宫文物分路南迁,装运石鼓的一路恰经发现之地宝鸡,也即古陈仓道起点。陈仓道是早在周秦时代便在自然踩踏、自然发现的基础上最早开发的穿越秦岭的古道之一。

唐大中四年(850年),为利用陈仓道凤县境内百余里开阔河谷,并避褒谷上游临水之险,打通柴关岭,把陈仓与褒斜两条著名古道连接起来。之后两宋、明清皆沿用此道,被称为北栈或连云栈道。抗战前夕所修第一条穿越秦巴的川陕公路基本沿用了此线。说明今人修路时所能思考的得失利害,1200年前的古人也已经思考到了。

川陕公路于1934年6月26日,由宝鸡渭河南岸施测,在杨家湾渡河,直指秦岭,揭开这场攻坚战的序幕,到1937年底全线完工通车,可直达四川成都。正好为此次含十面石鼓在内的故宫文物,及西北联大南迁汉中提供支撑。据可靠史料及当事人回忆,故宫文物共约七千箱在宝鸡装上卡车,沿刚修通的川陕公路翻越秦岭,其时为沙石路面,等级不高,路面也窄,凹凸不平,养护不及,十分难行。其间曾遭日机轰炸、道路中断、卡车侧翻等种种险情,但在故宫人舍命保护下,安全翻越秦岭,暂存汉中七个月之久,后又奉命转运四川,这批文物安抵四川乐山存放。抗战胜利,战火又起,国民党兵败撤台时,故宫南迁文物随同迁台。石鼓因太重才没运走,回迁北京。近年,石鼓发现之地宝鸡高仿十面石鼓,修九层高楼存放,已成宝鸡市地标建筑。

2018年,笔者与多位退休学人受汉中市文化与旅游局邀约,对全市境内不可移动文物进行调查。因陈仓道涉及宝鸡,趁便参观石鼓,因其南迁曾暂存汉中,自然要目睹真颜,哪怕是仿品。

那天,雨后放晴,天蓝云白,陈仓大地一派清新。上午八时半,即去宝鸡市博物馆,成为九点开馆最早游客。首先参观石鼓楼,我们在一楼大厅轻步缓移,因十面仿真石鼓皆存放于此,漫步之间,只觉得嗓眼发酸,莫名感动,沉浸于石鼓散发的光辉之中。我心中清楚:这正是有“石刻之祖”、“中华第一文物。”美誉的石鼓魅力所致啊。