我自诩藏书颇丰,可当3岁的儿子睡前缠着讲故事时,我却犯难了。因为想在一堆幼儿读物中,挑出一本他喜欢的书简直难如登天。孩子们听故事全凭兴趣引导,如果书的语言生硬、情节无趣、图画散漫,那么注定吸引不了孩子。

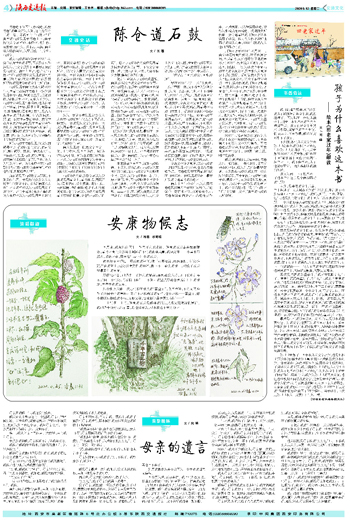

不久前,收到儿童文学作家孙卫卫寄来他的绘本《回老家过年》(孙卫卫文、张娣图,明天出版社2019年9月出版,系“家在中国”献礼新中国成立70周年丛书之一)。我不但喜欢,儿子也如获至宝,一连几晚都让我读给他听。

孩子为何一下子就喜欢上了这本书?还真是个值得思考的问题!

首先,是丰沛的故事元素。书中讲述了一对大城市工作的年轻夫妻,带着孩子(3岁模样吧)回乡下老家过年的所见所闻。回家、团聚、过年,这是拥有游子情结的中国人亘古不变的文化主题——个人情感融入宗族情感的大回归,城市文化碰撞乡域文化的大和谐,节庆迁徙助推追宗寻根的大溯源……这是一条多么渊远流长、浩荡宏阔的故事源泉啊!全书页码不多,但每页展现的都是变换丰富的场景,埋藏着极具生命力的故事种子;只要你打开书,这一枚枚种子就会迅速发芽、抽枝、舒展开来,与其他页码刹时间联接起一片郁郁葱葱的故事森林。

其次是鲜活的故事情节。银发丛生的奶奶做花馍馍,秃顶的慈祥爷爷做花肉,爸爸教“我”写春联,守着电视过除夕,和妈妈一起看烟花,正月初二拜年忙,村委会广场看演出……只有在乡下老家,时代沧桑巨变残存的痕迹才未被彻底抹去,比如那些熟悉而又陌生的缝纫机、纺车、铁犁、老式门楼、挂满土墙的红辣椒、黄澄澄的玉米棒等等。在时代的裹挟下许多东西改变了,不变的是过年的浓浓亲情,父母对子女无私的爱,游子对故土的留恋,人们对美好生活的向往,对下一代的期待……三代人不同的生活际遇都浓缩于这薄薄的书中,既鲜活又醇美,既繁复又纯粹。

再次是简洁的多重叙事。“我老早就盼着过年了。爸爸和妈妈商量好了,今年过年,我们回爸爸的老家。”这是绘本扉页开场白的全部正文,文字干净利落,清冽如甘泉。由于是绘本,全书二千余字,常常每页三五十字就要叙述一个小故事,可谓字字玑珠。在这本简洁之书的背后,我却看到了复调般的叙述技巧。城市乡村在风土人情、山川地貌上的差异,过去现在于交通、农具、娱乐方面的变迁,“我”爱玩具挖掘机与建筑梦想的延续,提上议事日程的老宅重建计划,爷爷将集邮册赠送给“我”的传承等极具深意和内涵的细节,被作者信手拈来巧妙布局,毫无违和之感。

最后是精到的绘画装帧。文图并茂,是绘本的重要特色。好的文字,也要配好的图画才能相衬。插画师张娣女士在16开本的局促空间,显然做得非常出色。她把乡村画得真实可信生机盎然,把人物画得形神兼备惟妙惟肖,即使那条时刻跟着“我”四处撒欢的小黄狗也呼之欲出。插画师用富有质感的色彩,与作家富有张力的文字相互激发、相得益彰,令读者在纸质书籍的翻阅中体验到了强烈的色彩与文字的双重阅读冲击。

孙卫卫出版了三四十本儿童文学著作,这是他继主题绘本《感触生命》(1套12册)之后第二次绘本创作。能于如此精短篇幅长袖善舞,用小故事成功讲好了如此宏大的主题,我真佩服孙卫卫的过人才华!3岁的儿子超喜欢绘本《回老家过年》,他从故事中听出了快乐祥和、热闹有趣;我作为孙卫卫的同乡文友,透过这些貌似直白浮浅的文字,竟生发出些许难以名状的个人情绪:对青春流逝的惆怅,对乡下亲人的思念,对融融亲情的感动……或许,这是孙卫卫在书中设定的“差别性情感释放因子”在作怪吧。关于此事,下次见孙卫卫本人一定要细细问他一番。

(作者系省交通集团员工)