新冠肺炎疫情肆虐蔓延的一个多月里,我一直蜗居在家里。

对一个退休多年的人来说,我也早已养成了无拘无束,自由自在,随遇而安的生活习惯。

一下子一个多月,正赶上庚子年春节、元宵节。宅在家,不添乱,勤洗手,常通风,出门戴口罩;不能和儿孙欢聚,不能和兄弟姐妹相聚,不能和同学朋友聚会,不敢去公共场所。整日忙忙碌碌的人们,霎时悠闲下来;繁华热闹的街巷,顿然万籁俱寂,空空荡荡。

这真是有史以来头一次啊!

头一个多月来,除了每天一觉醒来,例行地看电视、上网、玩手机,关注疫情肆虐最新进展,就是和老婆在客厅打打羽毛球,或在院子散散步。憋得疯了,就听听音乐,吼诵几句诗词。哈哈,这些,已成为我一个多月来的必修活动了。

二月底,疫情稍缓,儿子、儿媳复工上班,小孙女就甩到我这,儿子、儿媳晚上也回我这。这样,我们和儿孙一家五口,又平安欢聚了。小孙女上小学,无法开学。但是,停课不停学,网课开始了。于是,每周陪孙女在ipad上网课,辅导作业,就成了我的主要任务。

完成了这些必修活动和主要任务,还有大把的时间,我就钻进书房阅读,领略在浩瀚的书籍海洋里,恣意游弋的乐趣,以读抗毒了。

首先是静下来,阅读了在我书架上放了很久,一直无暇翻阅的南怀瑾老先生的《中国文化泛言》。先生旅美、居港多年,著作等身,精研儒、释、道,是享誉海内外著名学者。他用“经史合参”的方法,讲解儒、释、道三教名典,拈提古今,蕴意深邃,文辞典雅,见识独到。他融会中西文化精华,将中华文化精髓思想融会贯通。先生早在50多年前,面对当时现实,就疾呼:“我们作为现代的一个人,既有很沉痛的悲惨遭遇,也有难逢难遇的幸运;使我们生当历史文化空前巨变的潮流中,身当其冲的要负起开继的责任。但是目前所遭遇的种种危难,除了个人身受其苦以外,并不足可怕。眼见我们历史传统的文化思想快要灭绝了,那才是值得震惊和悲哀的事!”所以,先生“希望大家能秉宋代大儒张横渠先生的目标:‘为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。’为今后我们的文化和历史,承担起更重大的责任”。先生说“我既不想入孔庙吃冷猪头,更不敢自己杜塞学问的根源”。

细读南怀瑾先生的书籍,且有登泰山而小天小之感,所谓纲举目张,条贯井然,旷然在目焉!

《胡适散文选》也是以前欲读未读,而在这次疫情期间,才静心阅读的书籍。

胡适是中国大师级的文化学者。他的著作浩如烟海,涉及文学、哲学、史学、考古学、教育学、伦理学等多个领域。我选读的《胡适散文选》,选录了先生所作的《文学革命运动》《南行杂记》等杂感、随笔、散文作品。这些作品,从多个层面和角度反映了胡适丰富的精神世界、思想追求和人生感悟。我以为,胡适让人最敬仰的是“容忍比自由更重要”的思想,生性温良恭俭让,出了名的谦谦君子。他在书中说:“我受了十年的骂,从来不怨恨骂我的人。有时他们骂的不中肯,我反替他们着急。有时他们骂得太过火,反而损害骂者自己的人格,我更替他们不安。如果骂我而使骂者有益,便是我间接于他有恩了,我自然很愿挨骂。”正如著名美籍华人学者唐德刚,虽对胡适很有非议,却对胡适给予很高、很贴切的评价:“胡适之先生的了不起之处,便是他原是我国新文化运动的开山宗师,始终一贯地保持了他那不偏不倚的中流砥柱的地位。开风气之先,据杏坛之首;实事求是,表率群伦,把我们古老的文明,导向现代化之路。”

郭沫若和胡适一样,同是大师级的人物。他知识渊博,才气横溢,在文学、历史剧、史学、考古学、古文字学、翻译、古器物学、书法、艺术等所有领域,都有极高造诣。当然,他的人品、文品也屡遭批评和争议,颇受诟病。德国大哲学家尼采说过:“大艺术家必然是性欲旺盛的人。”尼采又说,“一个人在艺术创作中和在性行为中消耗的力是同一种力。所以艺术家应当保持相对的贞洁,以节省精力。”郭沫若正是这样的大文豪,郭沫若一生曾经和五个女子有过婚恋关系,正式婚姻娶有三位夫人,生了11个子女。他不仅性欲旺盛,而且激情澎湃,精力旺盛,创作旺盛。他一生已出版的《郭沫若全集》(《文学编》《历史编》《考古编》)洋洋大观、鸿篇巨制38大卷,还不包括他的翻译和书法作品。

我这次撇开那些批评、争议和诟病不顾,借疫情,今日得宽余,选读了《郭沫若散文》。《郭沫若散文》选录了郭沫若30余篇不同时期的随笔、散文,绝大部分都是解放前的作品。由于他丰富的人生经历和社会活动家非常广阔的活动范围,郭沫若的散文常常以一个战士的视角来观察动荡不定的社会变迁,感受时代的特征和召唤。所以,他的散文不受羁绊,不拘一格,富有浓郁的政治色彩、革命色彩、感情色彩和浪漫色彩。譬如,他脍炙人口的名篇《银杏》写于20世纪40年代,正当日本帝国主义大举侵华的国难当头。激情高扬的《银杏》一文,赞叹银杏树风骨盖世。他在文中写道:“自然界中已经是不能有你的存在了,但你依然挺立着,在太空中高唱着人间胜利的凯歌。你这东方的圣者,你这中国人文的有生命的纪念塔,你是只有中国才有呀。”他把银杏树的风貌、品性、与中国的结缘、银杏树与中国文化的联系都抒写得酣畅淋漓,并在全国首次提出银杏树应作为中国的国树,意在鼓舞国民,建树自信,奋勇抗战。

《访沈园》是郭沫若解放后的作品。写的很有味道。绍兴的沈园,是南宋大文学家陆游写著名词《钗头凤》的地方。陆游20岁时曾和他的表妹唐婉结婚,伉俪甚笃。但却为陆母不喜,二人被迫离析。10余年后的一日,早已另娶的陆游和也已改嫁的唐婉及后夫,在沈园邂逅。陆既未忘前盟,唐亦心念旧欢。唐劝其后夫,遣家僮送陆酒肴以致意。陆游不胜悲痛,因题《钗头凤》一词于壁。40年后,75岁的陆游,曾梦游沈园,更深沉地触动了他的隐痛。他又写了两首哀婉的七绝《沈园》。其一首:

梦断香消四十年,沈园柳老不吹绵。

此身行作稽山土,犹吊遗踪一泣然。

展现了一代大文学家陆游凄美动人的爱情悲剧故事。郭沫若大发感慨地写道“陆游和唐婉是和封建社会搏斗过的人。他们的一生是悲剧,但他们是胜利者。他们的优美形象却永远活在人们的心里。”

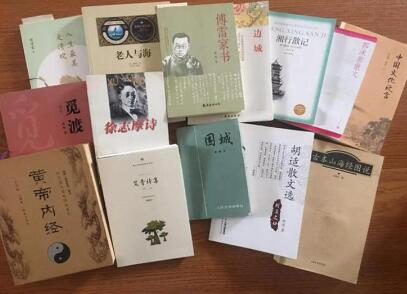

我还花费时间,重读了获若贝尔文学奖的美国作家海明威的《老人与海》、沈从文的《边城》和钱钟书的《围城》。《老人与海》和《边城》当属中篇小说,《围城》是长篇小说了。重读三部中、长篇小说,感受竟大相径庭。阅读《老人与海》和《边城》,些许由于年龄增长,眼头高了,已经没有当年文学青年阅读时的热情和激奋了。是带着完成任务和费劲读完的。倒是,我读沈从文的《湘行散记》《湘西》,令人玩味。像《桃源与沅州》《一个多情水手与一个多情夫人》《老伴》《常德的船》《凤凰》等篇幅,乍一读来,给人的印象只是一些山水花草、普通人物的琐碎游记。细心阅读,却感觉到比作家自己许多小说,触摸到更复杂的社会问题,每个篇章里,都于谐趣中,有深一层感慨和寓意。沈从文的散文,描绘了一幅幅如诗如画,富有传奇色彩的湘西风景图,表达了一种“对于生命沉沦的大悲痛”和对真善美人性的呼唤与赞美。

而再读《围城》,却兴味浓厚。我敬佩,作家以机智的幽默和温情的讽刺语言,给读者剖析了抗战初期,从国外留学归国的知识分子,他们的个性和心理,道德和感情,生活和命运上的弱点、困境和矛盾的群像。小说中第三章里,有这样经典的描写:褚慎明说,“关于结婚离婚的事,我也和他谈过。他引一句英国古话,说结婚仿佛金漆的鸟笼,笼子外面的鸟想住进去,笼内的鸟想飞出来;所以结而离,离而结,没有了局。”苏文纨说:“法国也有这么一句话。不过,不说是鸟笼,说是被围困的城堡,城外的人想冲进去,城里的人想逃出来。”作家借用的外国谚语,如果仅仅局限于婚姻来谈“围城”困境,显然不是钱钟书的本意。“围城”困境是贯穿于人生各个层次的。钱钟书在全书安排了许多变奏,使得“围城”的象征意义超越婚姻层次,形成读者的共鸣和思索,而历久不衰。

《傅雷家书》《艾青诗集》《徐志摩诗》、史铁生的《我与地坛》、梁衡的《觅渡》和林清玄的《人生最美是清欢》,是我这次反复阅读的书籍。

傅雷,中国当代杰出的翻译家、作家和教育家。他翻译了大量的法文作品,其中包括巴尔扎克、罗曼·罗兰、伏尔泰等名家著作。我是“文革”逍遥游期间,读了傅雷翻译的长篇小说《高老头》和英雄传记《米开朗基罗传》,才知道、了解法国大作家巴尔扎克和罗曼·罗兰的。同时也记住了傅雷这个杰出翻译家的名字。《傅雷家书》是傅雷写给后来成为著名钢琴家的儿子傅聪,在留学海外期间的书信。但,这可不是一般寻常的书信集。《傅雷家书》不仅是一部充满着父爱的呕心沥血、苦心孤诣的教子篇,也是最好的艺术学习修养读本,更是既平凡又典型的当代中国知识分子的深刻写照。

静静地翻开《傅雷家书》,透过字里行间,感受到了一个伟大的爱子教子的父亲,慧心孤诣,家国情怀的精神和苦衷,令人震撼和感动。傅雷教诲远在海外的儿子傅聪:“作为一名炎黄子孙,他是足以骄傲的,因为祖国有着无尽的文化财富,一代又一代地在所有中国人的血脉里传承着。”他要求儿子立下三个原则:“不说对不起祖国的话,不做对不起祖国的事,不入他国国籍。”但是,傅雷对儿子的教育,并不是采取填鸭式的说教,而是作为朋友对话。傅雷在信中说:“我很高兴的是我又多了一个朋友,儿子变了朋友,世界上有什么事可以和这种幸福相比的?尽管将来你我之间离多聚少,但我精神上至少是温暖的,不孤独的。”就是这样一位有着卓越成就,人格高尚和家国情怀的杰出翻译家,在“文革”中遭受巨大迫害。有学者评价“傅雷是个有个性、有思想的铁汉子、硬汉子,他把人格看得比什么都重”。他无法忍受屈辱,和夫人朱梅馥双双自杀身亡,悲壮地走完了一生。也由于父母受迫害自杀等原因,傅聪一直在海外飘荡,最后未如父愿,而加入了英国国籍。

《艾青诗集》和《徐志摩诗》是完全不同表现风格、不同思想内涵、不同境界的诗集。对《徐志摩诗》,在那个时代年轻的我,并不在意,也谈不上喜爱。在那个我年轻的时代,《艾青诗集》和郭小川的诗,是我极力推崇的。艾青那充满深沉、激越、奔放、抒情的笔触,呈现出悲悯、忧郁的艺术风格和爱国之情的《我爱这土地》《桥》《北方》《向太阳》等名篇名句,我都能背诵。

譬如《我爱这土地》的结尾两句:

为什么我的眼睛里常含泪水?

因为我对这片土地爱得深沉……

《北方》的最后几句:

我爱这悲哀的国土

古老的国土

——这国土

养育了为我所爱的

世界上最艰苦

与最古老的种族。

因为我50年前就成为一名公路交通人,当我一读到艾青的有关交通的诗作《桥》,就欣喜若狂,如饥似渴地背诵:

当土地与土地被水分割了的时候,

当道路与道路被水截断了的时候,

智慧的人类伫立在水边:

于是产生了桥。

苦于跋涉的人类,

应该感谢桥啊。

桥是土地与土地的联系;

桥是河流与道路的爱情;

桥是船只与车辆点头致敬的驿站;

桥是乘船者与步行者挥手告别的地方。

人家是年轻人喜爱读《徐志摩诗》,我是到了一把年纪才喜欢上《徐志摩诗》。像《偶然》《我不知道风是在哪一个方向吹》《再别康桥》《雪花的快乐》《翡冷翠的一夜》《再不见雷峰》等名篇里,那飘逸、幽深的意境,清新、华美的语言,谐和、朗朗上口的韵律,新奇、丰富的想象和富于变化、鲜明的艺术个性,深深地吸引了我。特别如《再别康桥》,朗朗上口的韵律,雅静、清新的语言和对康桥淡淡哀愁,一读就能背诵:

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

……

悄悄的我走了,

正如我悄悄的来;

我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩。

康桥就是闻名遐迩的英国剑桥大学所在地剑桥。诗人在剑桥大学留学两年,对这个异国他乡美丽神奇的剑桥,有着深刻的印象和感情。他曾说:“我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲是康桥给我拨动的,我的自我意识是康桥给我胚胎的。”康河的微风、绿波唤醒了诗人的性灵,激起诗人的诗情。康桥不是孕育诗人的国土,却是启迪诗人的精神家园,是诗人永远眷恋、难舍之地。在他的诗集里除了那首脍炙人口的《再别康桥》,诗人多次写到康桥:《康桥再会吧》《康河晚照即景》《康桥西野暮色》等篇。徐志摩的感情生活,也是既极其丰富,又坎坷多舛。这些也都反映在他的诗作里。

《我与地坛》是当代著名作家史铁生的一部长篇哲思抒情散文。由于我和北京知青史铁生都有农村插队生活的经历,史铁生后来又成了残疾人,因而,我每读他的一部作品,都是震撼人心,眼含泪水。而这一长篇散文,是作者15年来摇着轮椅在地坛思索的结晶。地坛作为一个载体,而作品的本质是一个绝望的人寻求希望的过程,对伟大母亲的深切思念,以及饱含作家对人生的种种感悟,对亲情的深深讴歌。

《觅渡》《人生最美是清欢》也是艺术风格和思想内容完全不同的两部散文集。梁衡是一位学者型作家,资深报人。他的《觅渡》散文集里,多是作者满怀忧国之情 ,对一些青史人物、特别是政治人物、山川、人生、域外风景等,所发的政论和感触。其中《觅渡,觅渡,渡何处?》名篇,是写瞿秋白的,我很喜欢。瞿秋白是位才气横溢的中共早期领导人,因从容就义前,写了自我剖析的《多余的话》,而遭受非议和争议。也表现出政治人物性格中不少矛盾的地方。作者三访瞿秋白纪念馆,以瞿秋白家乡门前的“觅渡河”为抓手,于是境界立出,生发联想,运笔如风,一个真实的、流芳英明的瞿秋白形象跃然于纸上。正如作者文中最后所写“项羽面对生的希望却举起了一把自刎的剑,秋白将要英名流芳时却举起一把解剖刀,他们都把行将定格的生命的价值,又推上了一层。哲人者,宁肯舍其事而成其心。”

当然,《觅渡》集子中,有些写政治人物,作者政论的过于偏颇。譬如《领袖如父》这个题目,我就不赞成。作者在文中写道胡志明、毛泽东时,几次提出领袖“就像父亲在家庭里的地位”“领袖与党、人民、国家、民族有了如此深的思想之缘,就如父亲与家族的血缘一样”“民众对领袖的神化是主动的、半清醒的并带有理想色彩及从维护团体利益出发的神化”。这些观点,我是不敢苟同的。

《人生最美是清欢》是台湾著名散文家林清玄的散文集。林清玄文笔,看似清素淡雅,简约明快,却蕴藏广博,含敛深邃。阅读他的散文集,能让人感受到辽阔的天空,广袤的土地,芳香的原野;能让人浮躁的心理,趋于平缓、宁静和舒坦。作者在《清欢》这篇散文里,说道,他少年时代读到苏轼的《浣溪沙·细雨斜风作晓寒》词,非常喜欢,到现在还能背诵:

细雨斜风作晓寒,淡烟疏柳媚晴滩。入淮清洛渐漫漫。雪沫乳花浮午盏,蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。

作者的书名,也是从“人间有味是清欢”演化而来。清欢是什么?作者说:“可以说是清淡的欢愉,这种清淡的欢愉不是来自别处,正是来自对平静的、疏淡的、简朴的生活的一种热爱。”“清欢之所以好,是它不讲求物质条件,只讲究心灵的品味。”“清欢是生命的减法,在我们舍弃了世俗的追逐和欲望的捆绑,回到最单纯的欢喜,是生命里最有滋味的情境。”

疫情期间,我还翻阅了《黄帝内经》《古本山海经图说》这两部中国最古老博大深邃的奇书。

《黄帝内经》号称是中医的纲领性秘籍。春秋战国时期的《黄帝内经》奠定了中医学的理论基础。这部奇书是以黄帝与岐伯等医臣的对话方式写成的。冠以“黄帝”之名,意在溯源崇本,藉以说明中国医药文化发祥之早。当然,这部鸿篇巨制,绝非一时之言,亦非一人之手。全书分《素问》《灵枢》两大部分,它是将传统中华哲学思想与医学结合,融会贯通的奇书。如果我们想了解中华民族文化的核心机密,并且在这个过程中感受我们祖先那令人惊叹的智慧和创造力,从而发现和寻觅真正的健康长寿之道,那么,请捧起这部宏大的神奇巨著吧!

《山海经》是一部中国富于神话传说的最古老的奇书。囊括了地理、山川、物产、药物、祭祀、巫医、神兽等各个方面。保存了包括夸父逐日、精卫填海、大禹治水、后羿射日、女娲补天等美好的神话传说和寓言故事。《山海经》具有的非凡文献、文化价值,一直被中外学者所重视和研究。马昌仪教授撰著的《古本山海经图说》,经过作者精心搜集、整理和研究,完成的1000幅古图,25万字解说,概说其源流,探讨其异同,揭示其意蕴,为我们理解、鉴赏和收藏《山海经》,提供了一个很有价值的辅助读本。

国难当头,全民抗疫。宅家阅读,以读抗毒。既是消遣,又属无奈,也算充电。其实,疫情期间,无论再好、再有意义的书籍,也挡不住手机就像磁石一样,日夜吸着你。虽是匹夫百姓,宅家的日子里,怎么也忘不了阅读、关注网上武汉、湖北和全国各地的新冠疫情的信息和新闻。

疫情早期,湖北省和武汉市的主要官员和卫健委负责人,应对不力、渎职,出现了警方对后来被追认为烈士的李文亮医生等人的错误训诫,也导致许多同胞受难、恐慌和不安,为之,我悲愤和怨怼;中央措施果断,对湖北省和武汉市主要官员及卫健委领导换帅,并派驻中央指导组,抗击新冠病毒阻击战全面、有序展开,为之,我欢呼和欣慰;党和政府又向全国下令,吹响打赢新冠病毒阻击战的集结号,已年逾七老八十的钟南山、李兰娟院士等科学家和全国数万名白衣天使及志愿者,舍身忘死,逆行奔赴武汉、湖北抗疫主战场,为之,我泪奔和动容;同时,动用强大的国家力量,全国驰援湖北,武汉和全国都采取最严格的防控措施,为之,我振奋和致敬。

经过数月全国上下守望相助,同舟共济,众志成城地抗疫大战,中国的疫情防控阻击战,终于取得重大战略成果。然而放眼全球,新冠疫情仍在大爆发、大流行,让我现在体会到了什么是“人类命运共同体”。也庆幸我生长生活在中国这片热土。新冠病毒是全世界的共同敌人,我们的命运和全球的命运是连在一起的,哪个国家也难独善其身。世界各国的新冠疫情得不到控制,我国也会不得安宁。作为大国的匹夫百姓,不能抱着幸灾乐祸的心态,看待他国疫情,而应尽我们所能,尊重和支持他国的抗疫斗争。

疫情远未结束,我们仍需继续认真阅读和面对人类抗疫这部大书!

(作者系陕西交通系统退休职工)