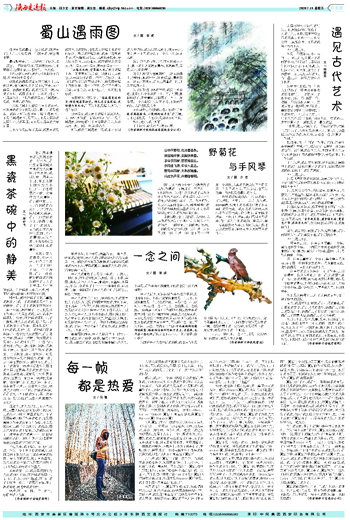

山中开野菊,花淡香杳然。

我自独怜爱,采撷到黄昏。

家有手风琴,夜夜独自泣。

岁月逐飞鸿,年华人老去。

野菊伴风琴,天然成雅趣。

从此欢声来,共舞踏黎明。

前年,买回两台七十年代鹦鹉牌手风琴,散漫的日子增加了一勺佐料——1小时琴声。为这年久失修的手风琴换掉了琴底四颗松动的木螺丝,板材之间的连接显得更结实了一点。琴声响起,牛皮老风箱倒也卖力气,呼哧呼哧地将轻巧的琴键变成沉重的音符,相对小屋显得过于宏大的琴声荡漾开来。

即使沉默,也有或忧伤、或欢快、或无聊的琴声贴心地填补着人与人之间的鸿沟——那里面,有时候横着冰河,有时候是五色鹊桥,前一天和后一天不同,前一分钟和后一分钟也不同……在某一个时刻,人类的交流会从语言滑向另一种失语的方式,因为亲近,也因为逃僻。琴声就是这最好的方式。

家里的玻璃花瓶从三八节的花枯了以后就一直空着。一天,阳光闪耀,白云低悬,终南山的小溪边开满了小而茁壮的野菊花。我身边的人忽然无声地采起了野菊花,采到满怀,置于摩托后箱。回家打开后箱,花已焉得死去活来,赶忙插进有水的花瓶。第二天,每一朵花都支楞起来,好似可以挽着参加宴会的女朋友,油然而生拍照片写诗的冲动。